|

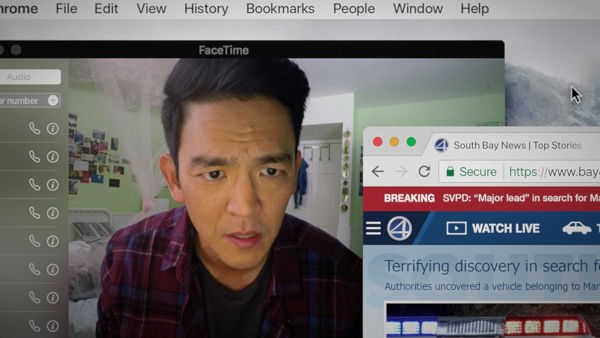

▲ 영화 <서치>(Searching) 스틸컷 |

이제는 다 자라버린 아이들의 어릴 때 사진을 가끔 들여다본다. 그러다 곧잘 이유를 알 수 없이 혼자 감상에 젖곤 한다. 스마트폰 화면의 사진이나 영상 속 아이가 장난감에 몰두하고 있을 때도, 엄마와 눈을 맞추며 말을 건네고 있을 때도, 때론 울고 있거나 뾰로통해 있을 때도, 친구와 장난치다가 깔깔거리며 웃을 때도, 심지어 한껏 밥이 담긴 작은 숟가락을 입속에 넣을 때조차도, 그것을 보는 나는 이유 없이 슬퍼질 때가 있다. 아마 우리 부모님들이 한가한 어느 날 오래된 사진앨범을 꺼내놓고 살짝 빛바랜 우리 어린 시절 모습을 바라보시면서 상념에 빠지는 것도 비슷한 이치일 것이다. 되돌아갈 수도 돌이킬 수도 없지만 조금은 행복했던 과거의 한순간을 보는 심정.

아이는 점점 커서 자신의 고유한 세계를 만들어 간다. 부모는 자녀에 대한 모든 것을 염려하고 돌보며 독립적인 한 사람으로 성장하는 것을 지켜보며 돕는다. 지구상의 여느 동물도 반복해오던 과정이지만, 인간에게 부모와 자식 사이의 친밀한 관계는 여타의 사회적 관계와는 달리 매우 특별하다. 깊은 이해와 사랑, 생물학적인 연결을 바탕으로 매우 긴밀하게 얽혀진 관계. 하지만 동시에 자녀는 부모로부터 독립적이고 개별적인 존재다. 부모가 알고 있다고 생각하는 자녀에 대한 모든 것들은 사실 부모가 구축한 관계 안에서의 한 양상일 뿐이다. 우리는 가족이나 친구들 같이 가장 친밀한 사람들에 대해서 단편적으로만 알고 이해할 뿐, 상대방의 본심, 진심, 내밀한 의도에 대해서 잘 알기는 어렵다.

“부모라고 다 자식을 알 수 있는 것은 아니다.” 올해 한국계 미국 배우들이 출연 해 화제가 된 스릴러 영화 <서치>(Searching)에서 빅 형사가 했던 말이다. 주인공 데이비드는 갑자기 실종된 딸 마고의 흔적을 찾아 딸의 페이스북, 트위터, 인스타그램, 텀블러, 유튜브, 스트리밍 방송 사이트 등 모든 소셜미디어에 로그인도 해보고, 노트북 컴퓨터에 저장된 사진과 동영상을 뒤져보지만, 도무지 딸이 사라진 이유를 찾지 못한다. 담당 형사는 데이비드에게 딸은 실종된 것이 아니라 본인의 의지에 따라 가출했을 것이라며 데이비드를 위로한다. 부모가 자식에 대해 아는 것에는 한계가 있다면서. 그런데 데이비드가 마고의 SNS를 뒤지면서 알게 되는 것은 자신이 딸에 대해 변변히 아는 게 없다는 것뿐만 아니라 SNS상의 친구들도 현실의 친구들도 마고에 대해 잘 알지 못한다는 점이다.

현실에서건 온라인에서건 서로 너무나 잘 알 것만 같은, 혹은 잘 알아야만 할 것 같은 관계에서도 실은 상대방에 대해 많은 것을 놓치고 있는 것은 어째서일까? SNS는 아무래도 우리 본래의 모습을 드러내기에 좋은 매체는 아닌 것일까? 소셜미디어나 스마트폰과 같은 기술을 통한 소통은 종종 우리가 되고 싶은 것, 하고 싶은 것, 혹은 보여주고 싶은 것만을 보여주는 것에 최적화된 나머지, 실제로 우리 그대로의 모습을 보여주는 것은 어렵게 만든다. 페이스북과 트위터로 더 많은 친구와 연결되면 될수록 속마음을 털어놓을 진짜 친구는 점점 줄어드는 역설적 현상에 대해 MIT의 셰리 터클은 『외로워지는 사람들』(원제: Alone Together)에서 ‘연결성의 불안’으로 설명한다. 우리에겐 언제 어디서나 누구와도 즉각 연결될 수 있는 자유가 주어졌다고 할 수 있지만, 한순간도 연결되지 않은 채 어디에도 전자적인 흔적을 남기지 않기 어려워졌으며 오래 지속되는 친밀함의 관계도 드물어졌다. 오히려 연결이 주는 자유는 연결에 의한 불안을 동반한다. 네트워크 속에서 우리는 늘 함께하는 것 같지만 결국 불안을 숨긴 혼자가 되는 셈이다.

우리가 누군가를 안다는 것은 무엇일까?

뒤늦게 딸의 소셜미디어 계정을 스토킹하고 친구들의 이야기를 듣고 나서야 데이비드는 마고가 자신에게 이야기하지 못한, 혹은 자신이 그녀에게 이야기하지 못한 어떤 진심을 깨달아 간다. 딸은 외톨이였고 누구에게도 마음을 열지 못했지만 그럼에도 익명의 사람들을 향한 영상들 속에서 자신의 내면을 드러내고 이야기를 전하려 했다는 것을. 하지만 그녀의 새로운 관계를 향한 열망은 또 다른 불안과 위험을 마주 한다. 친밀함을 가장한 타인의 존재가 네트워크 속으로 들어온다. 우리는 새로이 형성되는 관계망 속에서 어떤 존재를 만나고 또 어떤 존재가 되어 갈지 알 길이 없다.

영화 자체의 화면은 가족의 컴퓨터와 주인공의 컴퓨터에서 딸의 컴퓨터로, 뉴스 화면과 CCTV 화면으로, 소셜미디어 앱에서 화상통화 앱까지, 종횡무진 매체를 뛰어넘으면서 사건을 재현한다. 관객은 동시에 여러 매체를 마주하면서도 아무런 단절감 없이 매끄럽게 영화를 체험한다. 이미 다양한 뉴미디어 기술들이 우리 일상에서 사용되는 방식으로 혹은 우리가 일상적으로 경험하는 방식으로 영화가 구성된다. 영화를 이끌어 가는 것은 주인공의 추리력이나 딸에 대한 사랑이 아니다. 우리가 철저하게 얽히고 매인 이런저런 디지털 기기들과 플랫폼들, 애플리케이션들이 영화를 만들어 내고 내러티브를 이어 나간다. 마치 현실이 그러하듯이 소셜미디어와 디지털 기기들이 감독이 돼 우리에게 역할을 주고 그것을 연기하도록 지시하는 듯하다. 디지털 시대의 능동적 관람자라는 역할을.

<서치>에서 서치하는(찾는) 것은 어쩌면 실종된 마고의 물리적 신체가 아니라 그녀가 남겨놓은 온라인에서의 흔적들, 그녀의 감정, 생각, 기억, 혹은 정체성, 즉 그녀 자신으로 구성된 어떤 데이터의 총체일지도 모른다. 사람들의 생각 행동, 기분의 데이터를 모아 그 패턴을 분석하면 그 개개인뿐만 아니라 그들이 구성하는 조직이나 사회의 법칙을 발견할 수 있다. 따라서 그들이 미래에 무엇을 생각하거나 어떻게 행동하게 될지 훤히 예측할 수 있는 시대에, 우리가 누군가를 안다는 것은 무엇일까? 네트워크 속 타인과의 만남을 통해 자아를 형성해나간다는 것은 또 어떤 의미일까? 기술의 매끈한 표면 위에서 불안하지만 자유롭게 배치된 데이터 주체들 중에서 자기 자신이 누구인지 말할 수 있는 자는 누구인가.[워커스 49호]

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)