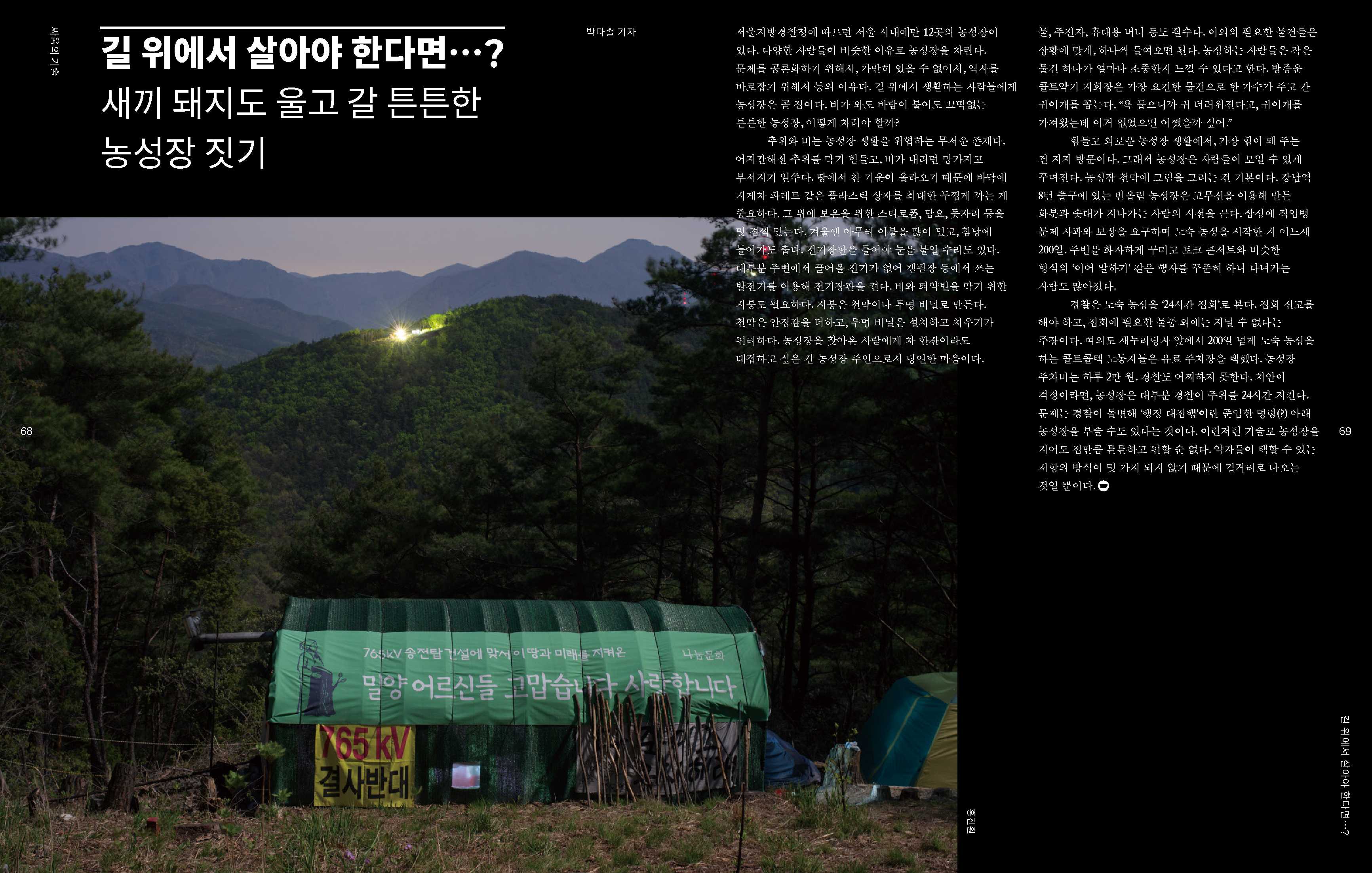

새끼 돼지도 울고 갈 튼튼한 농성장 짓기

박다솔 기자

사진 홍진훤

서울지방경찰청에 따르면 서울 시내에만 12곳의 농성장이 있다. 다양한 사람들이 비슷한 이유로 농성장을 차린다. 문제를 공론화하기 위해서, 가만히 있을 수 없어서, 역사를 바로잡기 위해서 등의 이유다. 길 위에서 생활하는 사람들에게 농성장은 곧 집이다. 비가 와도 바람이 불어도 끄떡없는 튼튼한 농성장, 어떻게 차려야 할까?

추위와 비는 농성장 생활을 위협하는 무서운 존재다. 어지간해선 추위를 막기 힘들고, 비가 내리면 망가지고 부서지기 일쑤다. 땅에서 찬 기운이 올라오기 때문에 바닥에 지게차 파레트 같은 플라스틱 상자를 최대한 두껍게 까는 게 중요하다. 그 위에 보온을 위한 스티로폼, 담요, 돗자리 등을 몇 겹씩 덮는다. 겨울엔 아무리 이불을 많이 덮고, 침낭에 들어가도 춥다. 전기장판을 틀어야 눈을 붙일 수라도 있다. 대부분 주변에서 끌어올 전기가 없어 캠핌장 등에서 쓰는 발전기를 이용해 전기장판을 켠다. 비와 뙤약볕을 막기 위한 지붕도 필요하다. 지붕은 천막이나 투명 비닐로 만든다. 천막은 안정감을 더하고, 투명 비닐은 설치하고 치우기가 편리하다. 농성장을 찾아온 사람에게 차 한잔이라도 대접하고 싶은 건 농성장 주인으로서 당연한 마음이다.

물, 주전자, 휴대용 버너 등도 필수다. 이외의 필요한 물건들은 상황에 맞게, 하나씩 들여오면 된다. 농성하는 사람들은 작은 물건 하나가 얼마나 소중한지 느낄 수 있다고 한다. 방종운 콜트악기 지회장은 가장 요긴한 물건으로 한 가수가 주고 간 귀이개를 꼽는다. “욕 들으니까 귀 더러워진다고, 귀이개를 가져왔는데 이거 없었으면 어쨌을까 싶어.”

힘들고 외로운 농성장 생활에서, 가장 힘이 돼 주는 건 지지 방문이다. 그래서 농성장은 사람들이 모일 수 있게 꾸며진다. 농성장 천막에 그림을 그리는 건 기본이다. 강남역 8번 출구에 있는 반올림 농성장은 고무신을 이용해 만든 화분과 솟대가 지나가는 사람의 시선을 끈다. 삼성에 직업병 문제 사과와 보상을 요구하며 노숙 농성을 시작한 지 어느새 200일. 주변을 화사하게 꾸미고 토크 콘서트와 비슷한 형식의 ‘이어 말하기’ 같은 행사를 꾸준히 하니 다녀가는 사람도 많아졌다.

경찰은 노숙 농성을 ‘24시간 집회’로 본다. 집회 신고를 해야 하고, 집회에 필요한 물품 외에는 지닐 수 없다는 주장이다. 여의도 새누리당사 앞에서 200일 넘게 노숙 농성을 하는 콜트콜텍 노동자들은 유료 주차장을 택했다. 농성장 주차비는 하루 2만 원. 경찰도 어찌하지 못한다. 치안이 걱정이라면, 농성장은 대부분 경찰이 주위를 24시간 지킨다. 문제는 경찰이 돌변해 ‘행정 대집행’이란 준엄한 명령(?) 아래 농성장을 부술 수도 있다는 것이다. 이런저런 기술로 농성장을 지어도 집만큼 튼튼하고 편할 순 없다. 약자들이 택할 수 있는 저항의 방식이 몇 가지 되지 않기 때문에 길거리로 나오는 것일 뿐이다.

(워커스 9호 2016.05.11)