사례1. 사용자에게만 심문회의 예상 질문 보낸 노동위원회

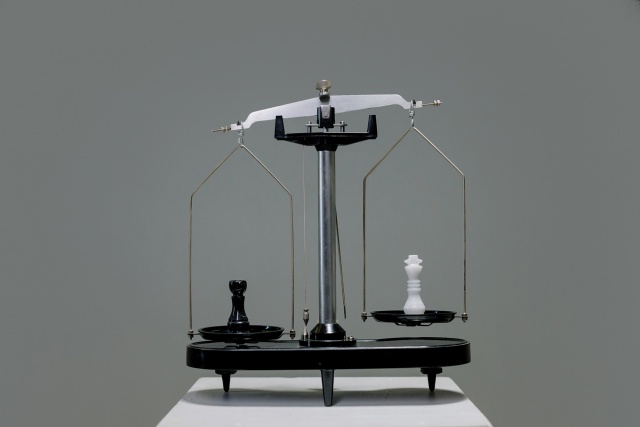

사례1은 경기지노위가 사용자 측에만 이메일로 심문회의 예상 질문을 보내준 사건이다. 노동위원회 심문회의란 법원의 재판처럼 판사 역할을 하는 공익위원 3인과 근로자위원 1인, 사용자위원 1인이 노사 양측을 심문해 사건의 실체적 진실을 밝히고 구제신청 사건의 인정 여부를 결정하는 자리다. 공정성이 단연 핵심이다. 노동위원회법 제1조에서도 “이 법은 노동관계에 관한 판정 및 조정 업무를 신속·공정하게 수행하기 위하여” 노동위원회를 설치한다고 명시하고 있다.

해당 사건은 정규직 전환기대권이 쟁점이 된 사건이었는데, 경기지노위의 담당조사관은 ‘당사자 A씨의 채용공고에만 정규직 전환 명시가 없는 이유’, ‘사업장에서 실제 66.6% 이상 정규직 전환되었다면 사업장에 정규직 전환 관행이 성립되었다고 볼 수 있는 것 아닌지’, ‘당사자 A씨의 업무태도에 주의 또는 시정을 요구한 적이 있는지’ 등 해당 사건의 향방을 가를 주요 쟁점이 담긴 질문 5개를 사용자 측에만 보내주었다. 그리고 실제로 이 5개 질문 중 일부가 심문회의에서 그대로 위원의 입을 타고 사용자 측에 질의됐다. 있을 수 없는 일이다.

보도에 따르면, 경기지노위 관계자는 “당사자들이 심문기일에서 질문에 답변을 잘 못하는 경우가 많아서, 심문회의의 효과와 효율성을 담보하기 위해 조사관이 열심히 하려다 보니 일어난 일”이라고 변명했다. 얼굴이 화끈거리는 변명이다. “열심히 하려다 보니 일어난 일”이라는 구절은 심지어 우롱으로도 읽힌다.

|

사례2. 노동자 측의 결정적 증거 제출 사실을 사용자 측에 전달하려 한 노동위원회

사례2는 경기지노위가 노동자 측의 결정적 증거 제출 사실을 사용자 측에 알리려다 통화 상대방을 오해해 노동자 측 노무사에게 전달하며 발각됐다. 이 민망한 전화 실수 중 조사관은 “얘네(노동자 측)가 오늘 그걸 내겠다는 둥 만다는 둥 이러고 있어요”라고 (사용자 측에게 말한다고 착각하고) 말했다. 조사관이 사용자 측의 비밀전령이라도 된다는 말인가.

이 사건은 조사관의 극적인 전화 실수로 세상에 알려졌지만, ‘그동안 이런 일이 얼마나 자주 있었겠느냐’는 세간의 비난에 노동위원회는 아니라고 감히 자신할 수 있을까. ‘노동부는 인사팀과 형제’라는 노동자들의 야유에 노동위원회는 그럴 리 없다고 감히 자신할 수 있을까. 스스로를 준사법기관이라고 부를 자신이 있는지, 억울한 일을 당한 노동자에게 노동위원회의 문을 두드리라고 자신 있게 말할 수 있는지 노동위원회에 따져 묻지 않을 수 없다.

해당 사건의 조사관은 언론인터뷰에서 “실수한 것은 맞지만 더는 할 말이 없다”고 말했다고 한다. 사용자 측에게 걸 전화를 노동자 측에게 건 것은 잘못이 아닌 분명한 실수이다. 하지만 노동자 측이 제출한 주요정보를 “얘네가 낸다는 둥”이라며 사용자 측에 알리려 한 사실은 실수가 아닌 명백한 잘못이다. 명백한 잘못에 대해 “할 말이 없다”고 선을 그어선 안 된다.

언론에 보도되지 않는 많은 사례들 두 사건은 공교롭게도 둘 다 경기지노위에서 일어났다. 하지만 경기지노위라는 점을 강조하는 것은 큰 의미가 없다고 생각된다. 경기지노위 조사관들만 특별하게 직업윤리에 문제가 있고 다른 지방노동위원회의 조사관들에게는 그와 같은 문제가 없을 거라고 생각되지 않기 때문이다.

오히려 사례1은 ‘기대권’이, 사례2는 ‘해고 사실 존부’가 다퉈진 사건이라는 점이 주목된다. 이런 쟁점이 있는 사건들은 노동자 측에서 기대권(사례1의 경우) 또는 해고 사실(사례2의 경우)의 존재를 증명하지 못하면 기대권이나 해고 사실 자체가 확인되지 않는다는 이유로 기계적으로 ‘기각’ 판정에 이르는 전형적 사건들이다. 때문에 이런 사건들이야말로 조사관의 적극적이고 충실한 조사 역할이 중요하다. 그러나 사례1, 2의 담당조사관들은 그러한 역할을 진득하게 수행하는 대신 편의적으로 사건을 수습하려 한 것으로 의심된다.

두 사건 모두 심판결과는 ‘기각’이었다. 사례2의 당사자인 해고노동자 B씨는 언론인터뷰에서 “조사관이 병원 측 노무사에게 사전에 불리한 정보를 흘리려 했던 사실을 들었을 때 희망이 없어졌다고 생각했다”라며 “이래서 힘없는 사람들은 억울한 상황이 생기겠다”라고 토로했다. 사례1이 보도됐을 때 언론인터뷰를 했던 경기지노위 관계자는 “오해의 소지를 인정하고 앞으로는 유의하겠다고”고 말했었다. 그 말을 한 지 딱 석 달 만에 또다시 유사한 일이 벌어졌다.

사실 노동위원회 사건을 주로 담당하는 노무사라면, 위에 든 사례 외에도 노동위원회와 관련한 신랄한 이야기들을 밤새도록 할 수 있을 게다. 상대방 측이 제출한 증명자료를 노동위원회가 미리 받아놓고도 곧바로 제공해주지 않고 심문회의 당일에 제공해 반박 기회를 박탈한다거나, 대리인이 화해 불가 방침을 밝혔음에도 당사자에게 다시 전화해 화해를 종용하는 등의 일은 당해보지 않은 대리인을 찾기 어려울 지경이다. 언제까지 “유의하겠다”는 노동위원회의 빈말을 들어야 할까. 중립이라도 지켜달라는 것이 무리한 요구인가. 각성을 촉구한다.

![[영상] 현대기아차비정규직 농성..](http://www.newscham.net/data/coolmedia/0/KakaoTalk_20180411_120413041_copy.jpg)